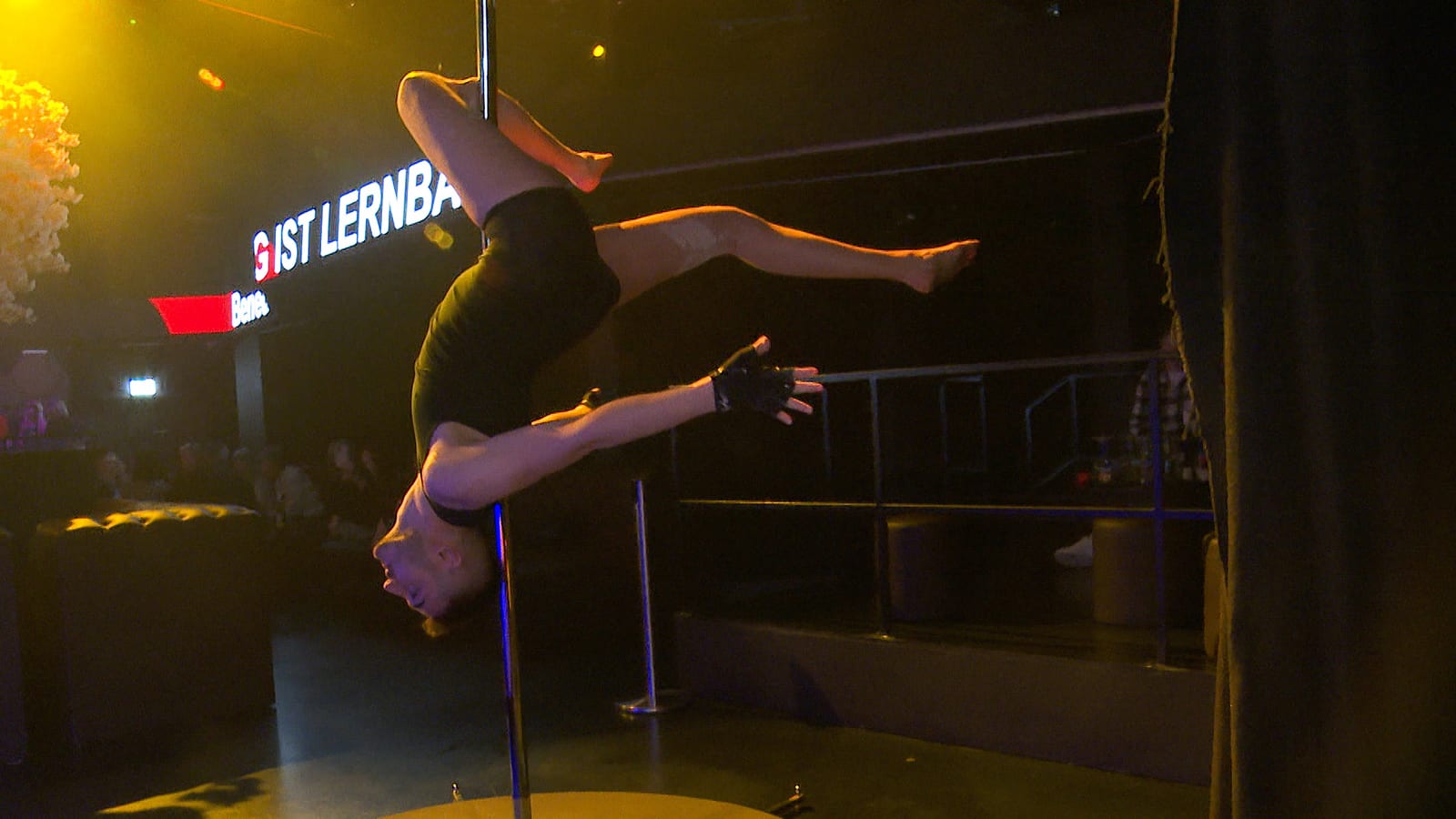

Nach zahlreichen Trainingsstunden in anderen Poledancestudios erfüllt er sich vor knapp einem Jahr den Traum vom eigenen Studio in Horw. Der Grossteil seiner Kundschaft besteht aus Frauen.

Der Grossteil der Poledancer in der Schweiz ist weiterhin weiblich, konkrete Zahlen fehlen aber. Es ist aber beobachtbar, dass Männer aktuell noch eine Minderheit in dieser Szene darstellen. Diese Dynamik könnte sich ändern, da die Popularität des Sports unter Männern wächst. Es zeigt sich, dass es in den letzten Jahren mehr Männer gibt, die sich trauen, diesen Tanzstil auszuprobieren – sei es aus sportlichen, künstlerischen oder persönlichen Gründen. Dennoch ist es oft noch ein Schritt aus der Komfortzone, da gewisse gesellschaftliche Vorurteile weiterhin bestehen.

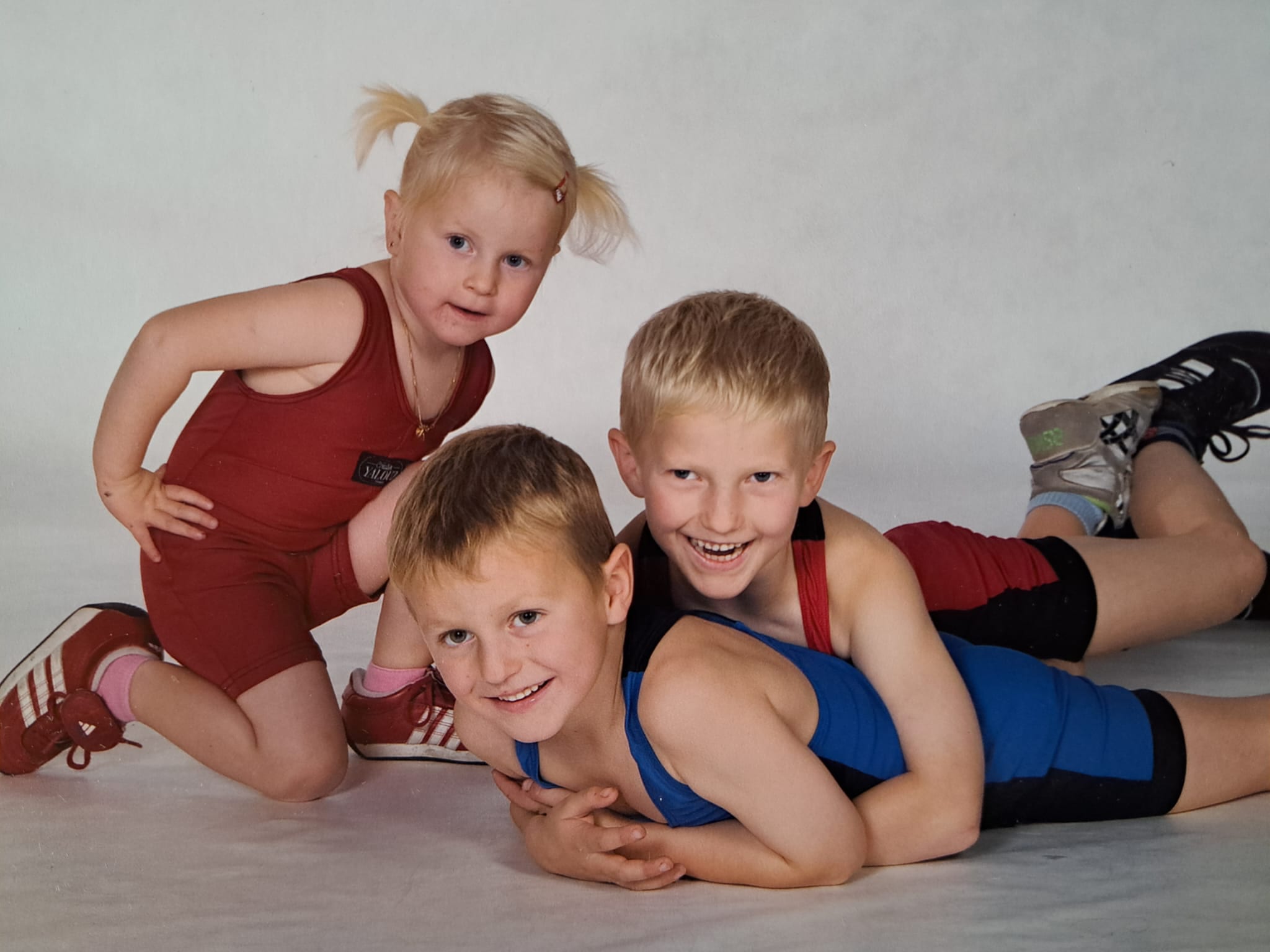

Die heute 18-jährige Anja Epp wuchs als jüngste von drei Kindern in Flüelen im Kanton Uri auf. Der Ringsport wurde ihr in die Wiege gelegt. Ihre zwei älteren Brüder ringen seit klein auf, ihr Vater ist ein langjähriges Mitglied der Ringerriege Schattdorf. Mit vier Jahren besuchte die kleine Anja zum ersten Mal das Training.

Aktuell trainiert Anja viermal die Woche in der Ringerriege Schattdorf. Auch heute noch gibt es Abende, an denen alle vier Familienmitglieder zusammen trainieren. Einmal die Woche trainiert sie zudem mit dem Schweizer Nationalkader. Sie ist eine von fünf Frauen, die diesem Kreis angehören. Zum Vergleich beträgt die Anzahl der Männer im Kader 40.

Die Frauenring-Szene in der Schweiz ist klein, weshalb die 18-Jährige im Inland häufig gegen Männer in den Ring muss. Ich hatte die Gelegenheit, sie zu einem Mannschaftsturnier in Horw zu begleiten. Vor Ort waren Vereine aus der ganzen Schweiz und Österreich. Anja und ihre weibliche Mannschaftskollegin waren die einzigen Teilnehmerinnen.

Für die Ringsaison 24/25 sind in der Schweiz etwa 30 Sportlerlizenzen an Frauen vergeben. Damit darf man an regionalen und nationalen Wettkämpfen teilnehmen. Insgesamt sind aktuell 993 Sportlerlizenzen vergeben.

Stereotypen sind Vereinfachungen einer komplexen Welt, die unsere Wahrnehmung, unser Denken und Handeln beeinflussen. Einerseits geben sie uns Sicherheit und Orientierung. Andererseits schreiben sie Personen bestimmte Bedeutungen zu. In diesem Zusammenhang werden kulturell gewachsene geschlechtsdichotome Wertungen, die im Alltag oftmals mit unhinterfragten Privilegien und Benachteiligungen einhergehen, bestätigt. Dies kann man beispielsweise bei den Sportarten Fussball und Tanzen sehen, die eher dem männlichen respektive eher dem weiblichen Geschlecht zugeschrieben werden.

Die Sportart Fussball wird von Mädchen und Frauen in der Schweiz mehr betrieben als früher, auch wenn der Fussball von Jungen und Männern deutlich mehr getätigt wird. Interessant ist es, dass es in den USA einen starken Kontrast gibt: Soccer, also Fussball, wird als eine Sportart wahrgenommen, die typischerweise von Mädchen und Frauen ausgeführt wird.

Um sich die eigenen sportartbezogenen Stereotypen bewusst machen zu können, muss man dies in erster Linie wollen. Bereits zu Beginn in politische Diskussionen abzudriften ist nicht zielführend. Das heisst, man muss die eigenen Selbstverständlichkeiten möglichst situations- und kontextbezogen reflektieren. Das alltägliche, unhinterfragte Handeln soll dabei ins Zentrum gestellt werden und mit den Mitmenschen kritisch diskutiert werden.